安徽桐城魏庄遗址新石器玉石器工艺十分了得!

安徽桐城魏庄遗址2019年发掘的墓葬、灰坑及地层中,出土了18件新石器时代玉石器[1]。

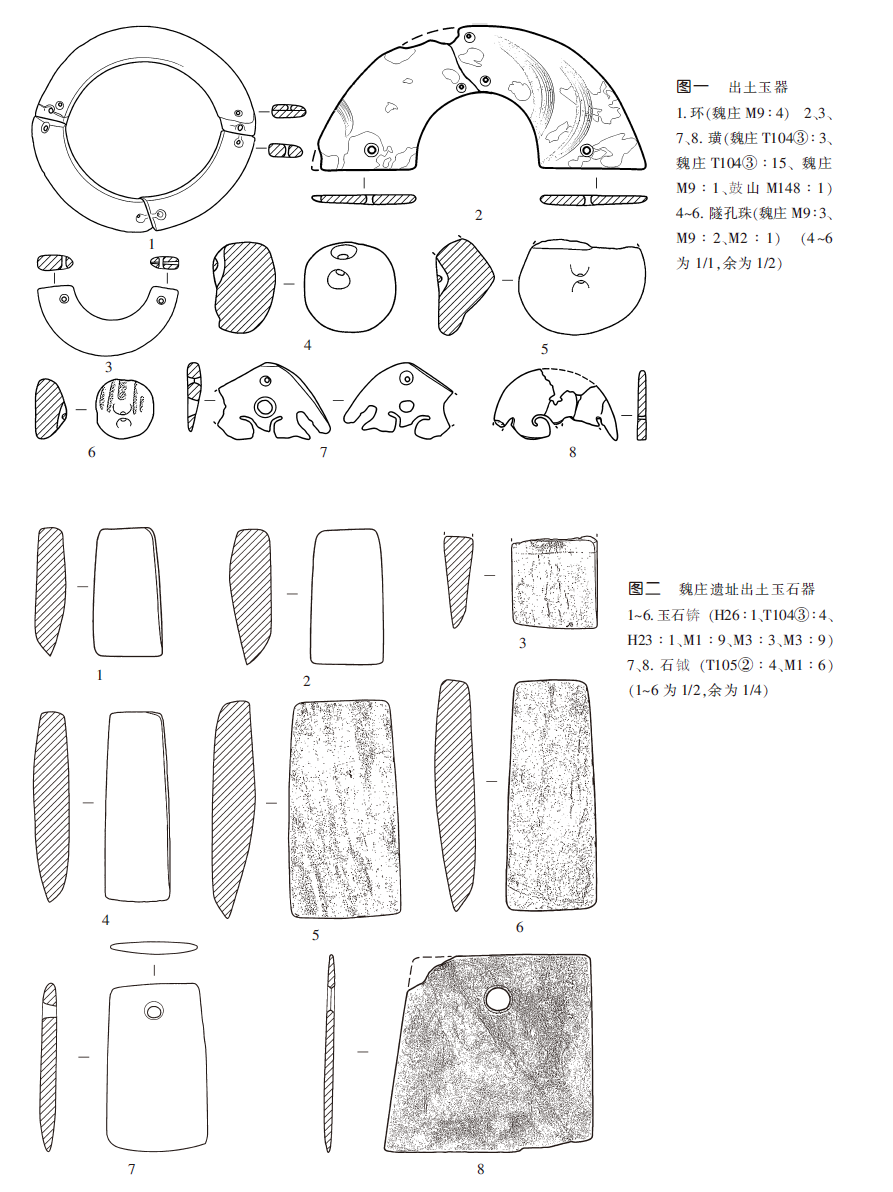

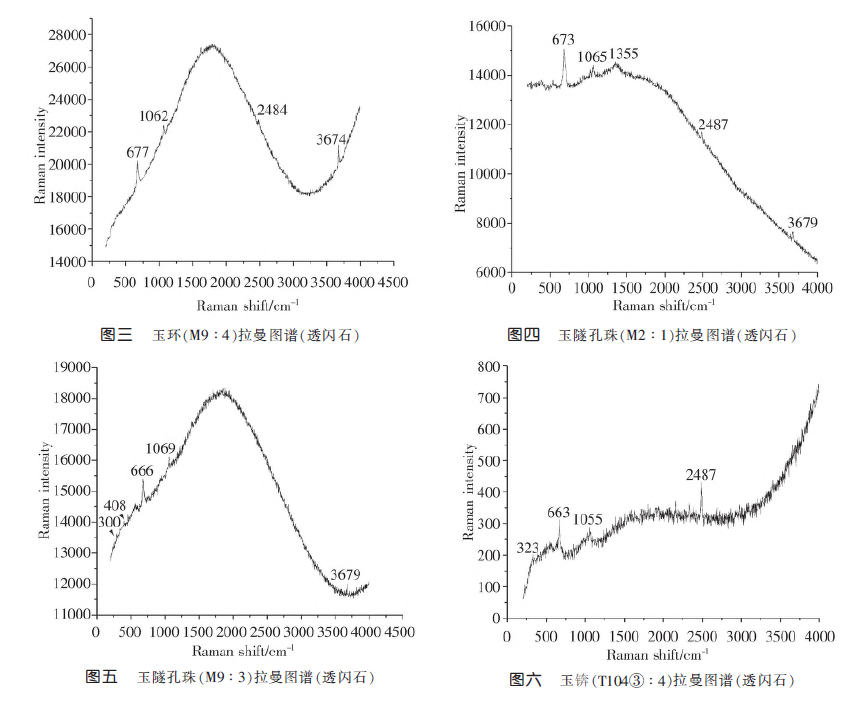

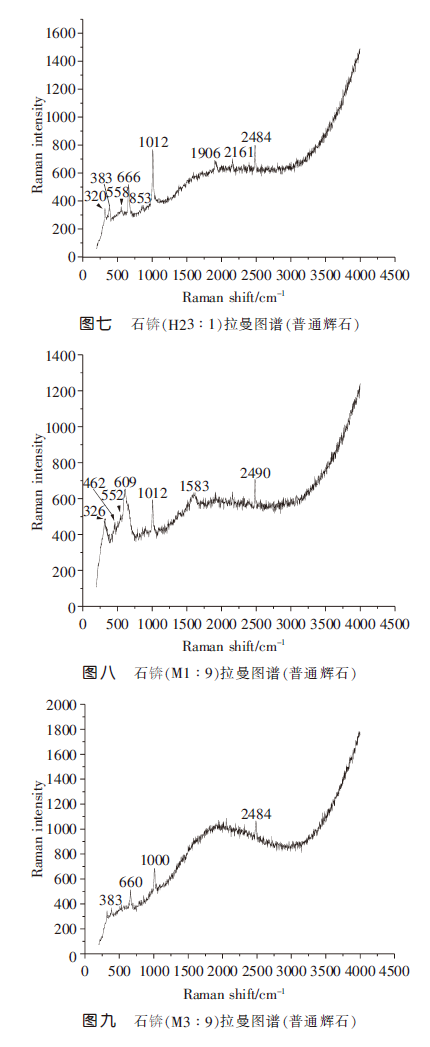

这些玉石器表面保留有丰富的加工、使用及改制的痕迹,反映了玉石器切割、钻孔、研磨、镂空、破损及改制的过程,为分析魏庄遗址新石器时代玉石器制作工艺、使用方法及二次加工或改制提供了重要资料。标本分析主要是通过观摩实物以及观察尼康D810相机配以105毫米的微距镜头拍摄的器物细部照片。魏庄遗址出土玉器和部分石器经安徽大学历史系科技考古实验室检测,所用仪器为英国雷尼绍公司(Renishaw)生产的inViaReflex型激光显微共聚焦拉曼光谱仪,配备325nm、532nm和785nm激光器。下文就魏庄遗址出土玉石器的工艺进行初步观察与分析,通过对比技术风格探讨魏庄遗址玉石器与周边新石器文化的关系。魏庄遗址共出土玉器8件,包括璜3件、环1件、隧孔珠3件、锛1件(图一∶1~7)。其中玉锛的制作工艺及用途与石锛相同,故将其放入下文石器中讨论。2件玉璜出于地层中,另外5件玉器皆出于墓葬,且分布集中,除1件隧孔珠出土于M2外,包括1件断裂为三个残段的环、1件带镂空的璜和2件隧孔珠在内的4件玉器均出自M9。玉器虽然数量不多,但是保留了丰富的加工痕迹,为我们认识魏庄遗址玉器的工艺技术提供了重要材料,对于在皖江北岸及皖西南发达的玉文化背景下探讨该遗址与周边遗址的关系具有重要意义。拉曼光谱检测结果显示,魏庄遗址出土玉器材质均为透闪石(图三~五)。下文从切割、钻孔、镂空、研磨、破裂与改制几个方面,讨论魏庄遗址出土玉器的技术特征。

砂绳切割和锯片切割,是新石器时代两种主要的截玉方法。两者均通过解玉砂和水的往复运动来完成切割,区别为带动砂和水的媒介不同:砂绳切割以“柔性线状物”带动解玉砂,在切割面上留下如波浪起伏的痕迹[2];锯片切割则以片状工具为载体完成切割,锯切过程形成平直表面,仔细观察可见平行线状痕迹,双面锯切有时会在中间留下直线棱脊[3]。

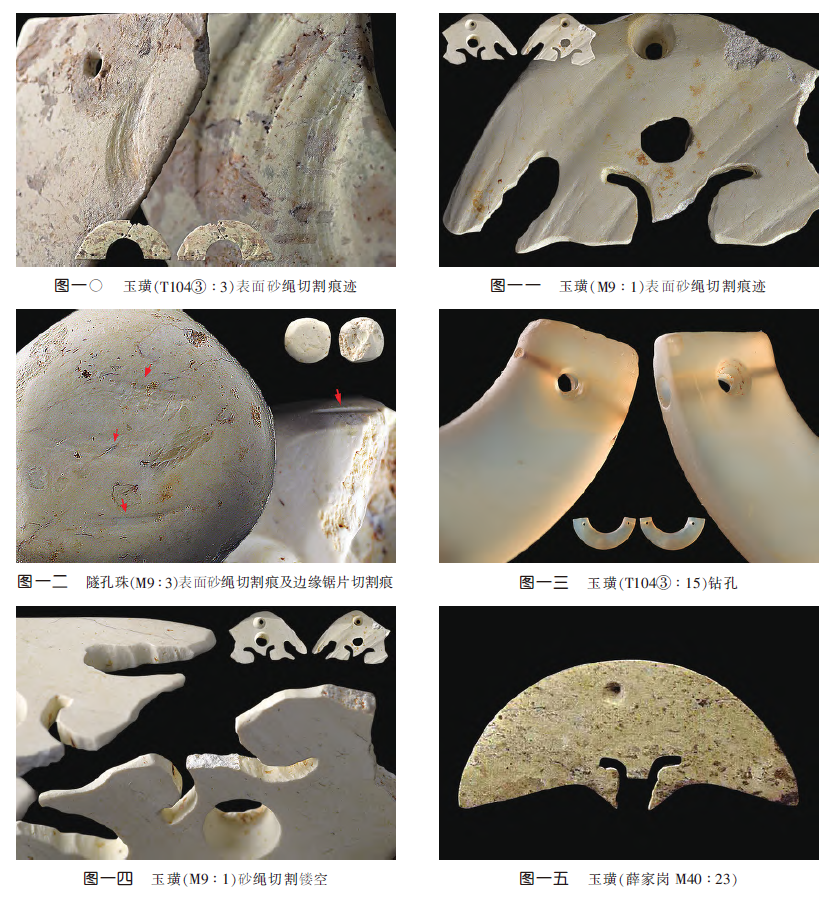

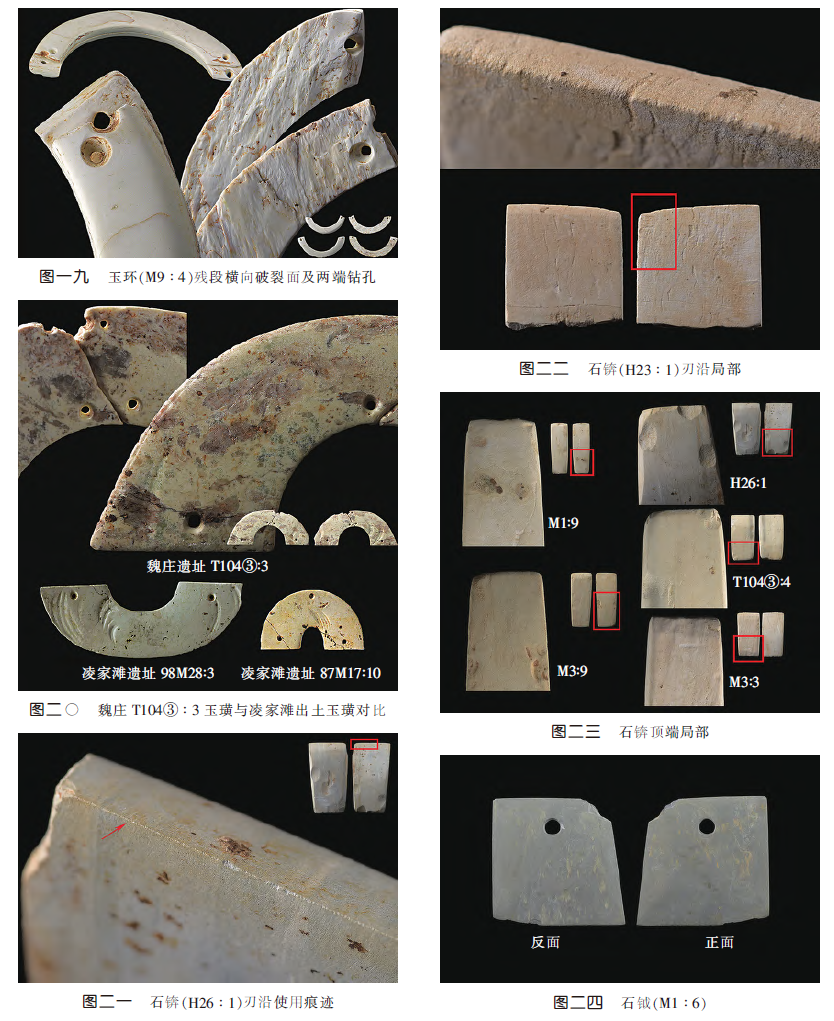

魏庄遗址出土玉器上可见丰富的砂绳切割痕迹。T104③∶3玉璜两侧表面均可见成组的弧状凹槽和阴线,系砂绳切割形成的弧状起伏经过表面研磨修整后尚可见的凹陷部分。根据砂绳切割痕迹弧度较大判断,切割是在较大表面上完成的,可能形成于开料或分割素材的阶段,其后的表面修整打破了砂绳切割痕迹(图一〇)。M9∶1玉璜一侧表面可见清晰的弧状凹槽,凹槽弧度较大,应当是在较大表面上完成的切割,切割面经过研磨,已经较为平坦,仅低凹处可见切割痕迹。该面钻孔形成的不规则孔边缘也未处理,而另一面研磨相当平整,说明这件玉璜或有正反面之分(图一一)。M9∶4玉环一截残段一侧表面中部和边缘钻孔处,亦可见两组弧度较大的凹槽,应当为开料阶段大面积砂绳切割造成。由此可见,魏庄遗址玉器制作过程中的开料或分割素材是通过砂绳切割技术完成的。砂绳切割不仅用于开料,还用于装饰,例如M9∶1玉璜通过砂绳切割的透雕方法极具风格。M9∶3隧孔珠表面可见三条似砂绳切割形成的弧状凹槽,另在其边缘发现一条直线状凹痕,似为锯片切割所致,而这条凹痕所在边缘位置恰好是砂绳切割开始的表面。因砂绳容易滑动,新石器时代的玉器加工者往往会使用锯片切割定位,进而使用砂绳完成切割。这件隧孔珠所见的锯片切割痕迹很可能反映了这样的切割方法,而我们所见的直线状凹痕则可能因定位错误而未继续切割(图一二)。

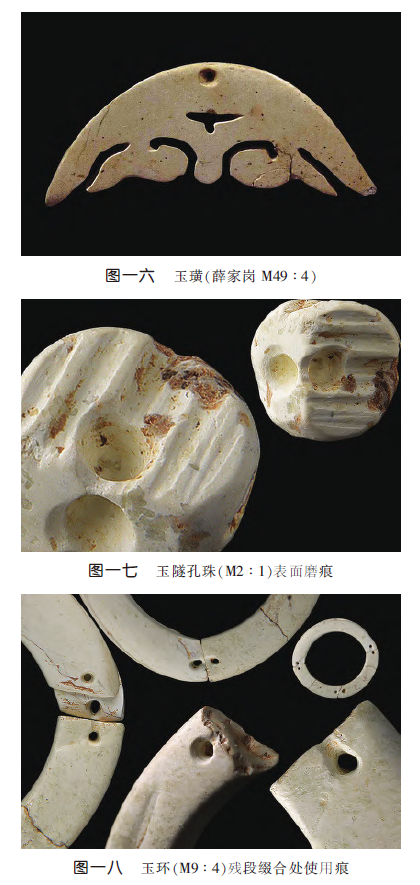

魏庄遗址出土玉器表现出发达的钻孔技术。例如T104③∶15玉璜一端,除了接近边缘的双面钻孔外,还出现了一个与之垂直的贯孔,根据孔径变化可知为单面钻。两个孔的壁均圆滑规整,表现出高超的钻孔技术(图一三)。此外,魏庄遗址发现有3件隧孔珠。隧孔珠在时代相近的红山文化、凌家滩文化、北阴阳营文化和崧泽文化中均有出现,应作为缝缀玉件,隧孔的设计保证了缝缀玉件朝外表面的完整和美观。有学者通过显微观察指出,凌家滩遗址玉人像背后的隧孔由七个步骤完成,先垂直钻孔,然后在直孔上略偏一点再钻一孔,接着在第二个孔上再斜钻一孔,左右各三次钻孔后斜向对钻,而每一个钻孔均由直径约1毫米的管钻完成[4]。可见,看似简单的隧孔,实际亦需要经过复杂的工序和对钻孔的精准控制才能完成。魏庄M9出土的两件隧孔珠,一件在棱脊处完成隧孔,一件在平面完成隧孔,可见工匠已熟练掌握隧孔技术。魏庄遗址玉器钻孔表现出实心钻与空心钻混用的现象。M9∶1玉璜弧形外缘中部有双面钻孔,根据孔径变化判断,应当为实心钻完成,可能为悬挂孔,但未见明显使用痕迹。靠近中部另有一单面钻孔,钻孔接近另一侧表面时通过打制方法完成穿孔,形成不规则孔边缘,孔径变化相对较小,钻孔终端可见凹槽,可能由空心钻完成。M9∶1玉璜镂空装饰的切割面表现出未经研磨修整的波浪起伏状态,系以砂绳切割而形成,根据波纹的起伏可以判断三条镂空均为自器物外缘向内拉动砂绳完成(图一四)。这种镂空方法与薛家岗遗址M40∶23、M49∶4两件玉璜(图一五、一六)[5]以及武穴鼓山遗址M148∶1“玉佩”(图一∶8)[6]相同,装饰也相近。与魏庄M9∶1玉璜相比,薛家岗M49∶4和鼓山M148∶1玉璜从中部钻孔又切割出T形装饰[7],而薛家岗M40∶23玉璜则较为简单,缺少两侧镂空及中部钻孔。这类器物不同于普通的玉璜或外缘中部与两端均有钻孔的玉璜,仅外缘中部有钻孔,应当为弧面朝上悬挂使用。有学者指出,通过砂绳切割方法雕琢纹样是鼓山—薛家岗最具代表性的琢玉工艺,并对长江下游玉文化产生一定影响,凌家滩文化虽然已经存在发达的砂绳切割技术,却未见这样的琢玉工艺[8]。魏庄遗址发现的这件玉璜无疑将其置于这样一个独特的琢玉工艺系统中。

魏庄遗址出土玉器均通体研磨,部分玉器表现出正反面的区别。M9∶1玉璜表现最为明显,一侧表面研磨光滑,另一侧表面虽经打磨,但仍保留有砂绳切割痕迹,且该面因单面钻孔最后打断而形成的不规则孔壁也未经修整。T104③∶3玉璜虽然两面均保留砂绳切割痕迹,但其中一面研磨更为细致,砂绳切割痕迹已基本被抹去,而另一面砂绳切割痕迹则较为清晰。魏庄遗址出土玉器均出现了不同程度的破损,如M9出土的两件隧孔珠经过一段时间的缝缀使用,均出现了破裂;又如T104③∶3玉璜,中部发生断裂后通过钻孔来缀合。比较值得关注的是M2∶1隧孔珠和M9∶4玉环的改制情况。M2∶1隧孔珠的一个表面上有多条直线状凹痕,应当为某种小型工具直线研磨而形成,而隧孔明显打破了这些凹痕(图一七)。考虑这些研磨痕与隧孔珠的制作并无明显关联,且形成于隧孔钻孔之前,可以推测这组痕迹并非加工或使用隧孔珠而形成,而是与这件玉器被加工为隧孔珠之前的状态相关。隧孔珠作为小型缝缀玉件,很可能由其他玉器残件改制而成。这件隧孔珠在魏庄遗址发现的三件隧孔珠中体量最小,很可能是改制而成,其表面的痕迹应与被改制之前玉器的制作和使用有关。M9∶4玉环断裂为三段,每段两端均表现出经过简单修整的破裂面特征,且在靠近边缘处钻孔,孔壁到边缘中间有一定程度的磨损和凹痕,说明玉环很可能在使用过程中发生断裂,而后通过缀合继续使用(图一八)。其中一段更出现横向断裂,观察可见接合面经过简单的研磨修整,但是尚保留明显的破裂面特征,说明这件残段一分为二并非有意切割,而是在使用过程中发生的可能与原料节理相关的破裂(图一九)。两残片的两端边缘均有双面钻孔,拼合后长短不齐。较短的一片一端边缘出现凹槽,与较长的一片该侧边缘钻孔完全吻合,这一贯穿两部分的钻孔显然是在这件玉环残段一分为二之前完成的,也就是说这组破裂是在玉环已经发生破裂并通过钻孔缀合使用了一段时间后发生的。而较短一片两端的钻孔,则是在残段一分为二后加工形成的。我们推测,该残段应当是在使用过程中再次出现了断裂,而使用者在简单研磨修整后,再次对断裂较为严重的一片两端进行钻孔,以继续缀合使用。玉环破损后钻孔缀合以继续使用的现象在薛家岗遗址亦有发现,例如薛家岗M59∶1玉环破裂为两段,通过在残段两端钻孔的方法缀合以继续使用[9]。总体而言,魏庄遗址出土玉器数量较少,分布较为集中,应为稀有物品,其使用局限于特定的人,如M9的墓主人。玉器的一些技术风格如砂绳切割镂空反映出较强的本地特点,与薛家岗文化和鼓山遗址的玉器有一定联系。魏庄遗址玉器多出于墓葬,故这些玉器在何处生产,是否为交换而来,还需要进一步探索。然而多数玉器都有破裂后改制的现象,至少说明改制过程中的钻孔是在当地完成的,也反映了使用者对玉器的珍视。具体而言,魏庄M9∶1镂空玉璜与薛家岗遗址、鼓山遗址出土同类器极为相似,M9∶4玉环破损后的修复现象在薛家岗遗址也有发现。魏庄T104③∶3玉璜与凌家滩文化有一定关联。这件玉璜用以缀合的两组钻孔中,靠近边缘的一组已经破裂,位于正中靠近边缘的孔应当是悬挂孔。这个钻孔的出现表明,这件玉璜的使用方法与其他仅两端穿孔玉璜不同,应为弧形外缘朝上悬挂使用,有学者因其类似后世的“珩”而称之为“珩形璜”[10]。此外,这件玉璜边缘可见锯齿状装饰。锯齿璜和珩形璜均为凌家滩遗址典型的玉器,如凌家滩98M28∶3玉璜[11],表面可见经过磨制平整的砂绳切割痕迹,边缘呈锯齿状;又如凌家滩87M17∶10玉璜,报告中定名为“珩”[12],表面留有砂绳切割痕迹,外缘中部有钻孔,与魏庄遗址所见者极为相似(图二〇)。

非常值得推荐阅读的一本正版西周玉器书籍资料▼

▲欲购买本书籍者长按小程序识别或扫一扫进入店铺下单!

声明:玉器圈以传播古玉文化为宗旨,文源网络,版权归原作者所有,如有侵权请告之删除。

平台发布的内容作为分享、研讨之用,内容仅供参考,转发无需授权,玉器圈传播需要您的力量。

▼请长按识别二维码申请加入中国古玉群

朋友圈交流明清瓷玉

长按二维码添加微信

文章转发自玉器圈,版权归其所有。文章内容不代表本站立场和任何投资暗示。