大唐,中国人魂牵梦萦的一个朝代。

它的海纳与包容,它的气魄与胸襟,都让人沉溺其中。

它留下的诗词歌赋,它永续的文人风骨,至今都在传颂。

九天阊阖开宫殿,万国衣冠拜冕旒。——(唐)王维《和贾舍人早朝大明宫之作》

长安回望绣成堆,山顶千门次第开。——(唐)杜牧《过华清宫绝句三首·其一》

脍炙人口的唐诗让人遥想唐风华韵下的场景。那是一个辉煌的朝代,和它相关的一切,都会让人浮想联翩。

而这样一个王朝的身影,我们如今还能否再次目睹?

寻踪千年前的大唐辉煌,再睹盛世下的唐代木构,成为了每个古建爱好者牵肠挂肚的理想。

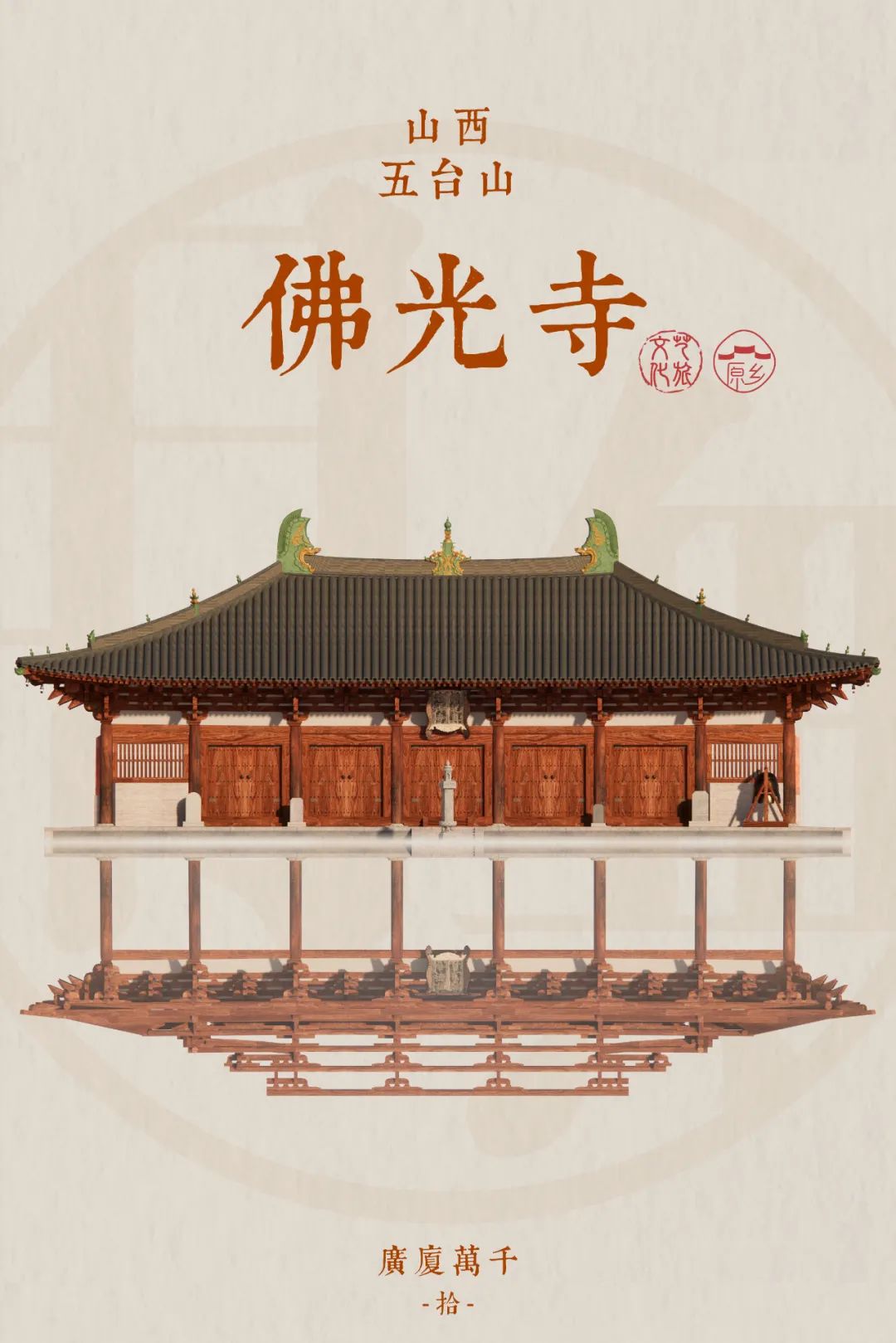

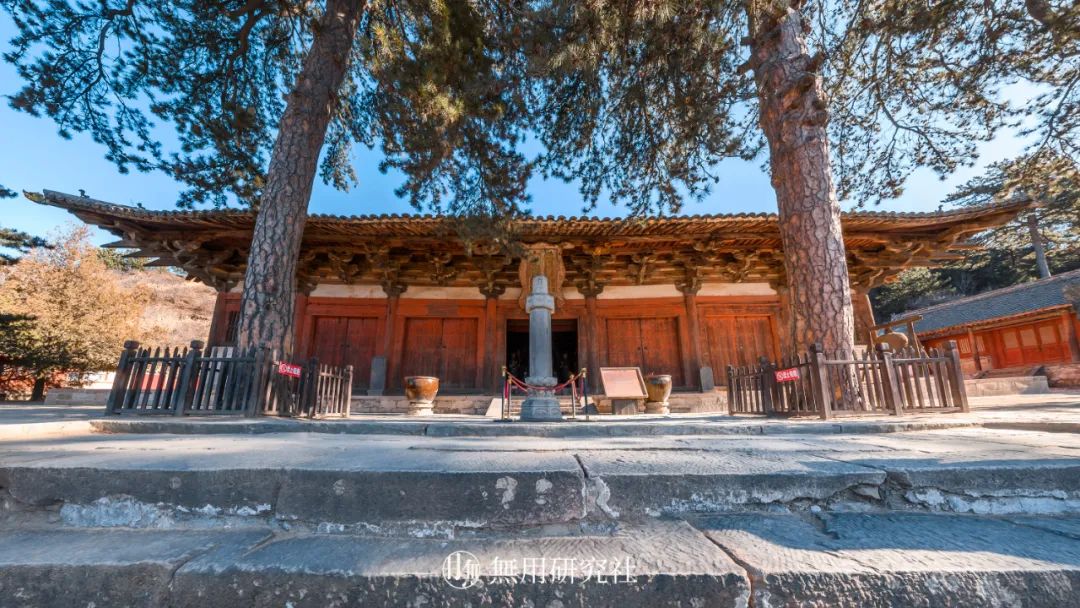

而山西五台县佛光山中有这样一处大殿,是我们一直追寻的唐代遗存,承载着一千多年前的盛唐辉煌。

佛光寺东大殿,始建于晚唐,是中国现存规模最大、结构最复杂、保存最完整的唐代建筑。

佛光寺东大殿自大唐留存至今,但它也是在1937年才被重新发现,并回归建筑学界的视野,推翻了日本学者“中国没有唐代建筑”的论断。日本学者关野贞在1929年提出中国本土不存在唐代建筑,唐代木构仅日本独有,想要研究唐构只能到日本。怀着中国必有唐代木构的信念,营造学社的成员毅然踏上了中国古建考察之旅。1937年6月,梁思成、林徽因、莫宗江和纪玉堂四人在敦煌第61窟《五台山图》“大佛光寺”壁画的指引下,骑驮骡入五台山。在豆村附近,他们终于看到了佛光真容禅寺,而寺中的东大殿,证实了国内必有唐构。先生们分工进行考察,梁思成拍摄,林徽因抄碑,莫宗江、纪玉堂测量绘图。四人都迫切想确认佛光寺东大殿的建造年代,通常殿宇建造年月多会用墨书写于脊檩(架在木屋架最顶上的一根横木)。先生们爬上梁架,打着手电,踩着数寸厚的灰尘,迎面遇到蝙蝠群,没有找到脊檩上的墨字。还有一个线索就是梁栿下的墨书题记,但是大殿新刷了土朱漆,遮住了梁底上原本的字。林先生依稀看到距离地面七米的梁底有着“佛殿主上都送供女弟子宁公遇”墨字,与殿前经幢上的“佛殿主女弟子宁公遇”碑记一致,经幢上刻有建造时间“唐大中十一年”。“佛殿主”的名字书写于梁,刻记于幢,那经幢的建造时间“唐大中十一年”应与大殿建造时间相同。就算不是同年兴工,经幢的建成也是在大殿完工的时候。1937年7月7日,梁先生从山西五台发电报至北平营造学社。两天后《北平晨报》刊登题为《营造学社调查组发见唐代建筑寺院,梁思成由五台佛光寺报告,测绘故宫赶制模型即开始》。1927年出版的《支那佛教史迹评解》里有佛光寺的照片和对佛光寺的评价:“佛光寺之寺院规模、伽蓝不甚壮丽。”也许是东大殿前的松树遮挡,让他们错过这座唐代木构并得出不甚壮丽的评价。冥冥之中在1937年夏天,佛光寺东大殿终于等到了营造学社。先生们在五台山瞻仰大殿,咨嗟惊喜,发现独属于中国人的千年唐构。五台山的“台内”指的是以台怀镇为中心,由东、西、南、北、中五座山峰环抱而成的区域,形似佛的手掌。除了“台内”,还包括其延伸部分,五台县及周边部分区域,合称“台外”。佛光寺建筑群位于山西省五台山台外南麓,始建于北魏。建筑群经历唐会昌灭法,大量建筑被毁,现存建筑格局是灭法后逐渐形成的。“五台山上白云浮,云散台高境自幽。”描绘的便是佛光寺建筑群景象。寺内建筑群高低层叠,分布在三级高台上,后方就是山崖,高台推测是人工开凿填充而形成的。由天王殿进入第一级平台,南侧有伽蓝殿,北侧有文殊殿;东大殿立于第三层平台,东大殿北侧为万善堂,南侧为关帝殿,东南角是祖师塔。佛光寺建筑群现存最早的建筑。外观两层,上下层均为单檐。塔的外观原有土朱色的额枋、人字拱等构件图案,后逐渐随表面脱落,修缮时全部用白灰涂刷。祖师塔最下层为塔基,由逐级收分的六层青砖砌筑,青砖上再起三层台阶,上砌须弥座。在梁思成的《图像中国建筑史》中,祖师塔测绘图没有塔基,从当时的老照片来分析,塔基被覆土掩埋,测绘时并未看到下层塔基。塔身下层为六角形龛室,西面开门,门上饰火焰形券面,其余五面为素墙。塔身上层实心,西面砌假门,门两侧两面各砌假窗,其余三面为素墙,转角处用束莲倚柱装饰。塔身上下层檐各用三层砖砌仰莲挑出,塔刹以二重仰莲为座,其上安仰莲一层,上置六瓣覆钵、莲瓣和宝瓶,顶端冠以宝珠。祖师塔下层简洁,上层华丽,造型奇特,为国内现存古塔中的孤例。最下方为八角形土衬石,上置须弥座,每面镌刻壸门。往上有覆莲宝装莲瓣,束腰刻六只狮子,头背承托三重素仰莲瓣。其上立八角形幢身,刻有陀罗尼经及序,上为八角形柱式华盖。华盖之上是八角矮柱,四正面各刻佛像一龛。最上方宝盖及幢顶已缺失不存。这座经幢是五台山现存最早的唐代经幢,也是判断佛光寺东大殿建造年代的重要依据之一。幢座为八角束腰须弥座,束腰八面各雕刻伎乐一龛。束腰上下为仰覆莲瓣,双层圆形仰莲承托着八角形幢身。幢身刻陀罗尼经,其上有宝盖刻流苏,八角出狮头,宝盖之上立八角短柱,短柱上线刻佛像。其上则是八角攒尖形屋盖。屋盖之上有八瓣山花蕉叶,其上是覆钵,出仰莲、宝珠作顶。文殊殿建于金天会十五年(1137),即南宋绍兴七年,是我国现存最大的配殿。殿内金柱被大量减去,按规制应该要用金柱十八根,实际只用四根,这样的做法增大了内部的使用空间。减柱做法使得内额难以负荷梁栿的重载,需要在内额下增加一道大由额,由额和内额之间用仰覆合与乳袱尾相交。即使采用了这样的复合木构架,受力荷载还是不够,由额会出现下弯变形的情况,所以后代修缮时增加了辅助的支柱。文殊殿的斗拱在考虑结构承檩作用的同时也考虑装饰效果。柱头铺作为五铺作单杪单昂;前檐补间铺作为五铺作双杪,栌斗里外各出四十五度斜华栱;后檐补间铺作为五铺作双杪。文殊殿运用了大胆的减柱造设计手法,在国内极其罕见。佛光寺建筑群整体看下来就是从唐到清多个朝代建筑的融合体,逐层递进,一层一层地展示每个朝代的建筑。佛光寺东大殿是建筑群中的最主要建筑,位于三级平台的最高处,重建于唐大中十一年(857)。佛光寺东大殿面阔七间,进深四间,屋顶样式为庑殿顶,平面用金厢斗底槽形式。佛光寺东大殿的唐代木构,唐代壁画,唐代塑像和唐代墨书题记被梁思成先生称为“唐代四绝”。佛寺礼拜仪式主要有右绕和叩拜两种形式,右绕是指僧人或信徒手持信物,沿顺时针方向绕行佛塔或佛像的仪式。佛坛(宽6050mm)占据内槽(宽8820mm)三分之二以上的空间,使得殿内空间狭窄,加上扇面墙尚不存在,僧人和信徒主要以右绕佛坛礼拜为主。元至正时期右绕被叩拜礼拜所取代,对佛坛前方空间进行了拓宽调整,把殿前的门板位置从前内柱移至前檐柱,改造成叩拜礼拜的空间。在左、右、后墙内塑五百罗汉,在扇面墙外侧新绘白描菩萨图(后来被涂刷遮盖)。在内槽左、右、后拱眼壁处也新增了壁画若干,殿内空间被改造成右绕与叩拜并重的复合空间。佛光寺东大殿殿内的空间设计与改造,是根据礼佛的功能需求而变化,由右绕空间,改为叩拜空间,再到复合礼拜空间并保留至今。古建筑的内外柱是否等高,是区分殿堂和厅堂构架的一个标准。在现存的唐至宋金时代的木构里,仅能举出佛光寺东大殿和华严寺薄伽教藏殿两例是内外柱等高的。其他实例不论是隆兴寺摩尼殿还是应县木塔,都是内柱高于檐柱,这是为了制造佛像空间与外围空间的等级差别。东大殿为了制造佛像空间与外围空间的等级差别,内柱两侧的平棊枋有三个足材(中国古建筑的模数单位)高差,内檐柱头铺作连出四跳承四椽栿,栿上再置骑栿拱以承平棊枋。四椽栿与半驼峰的配合使用,避免了水平出跳,在竖直方向也保证佛坛上方的空间不至窄仄。佛光寺选用的斗拱(铺作),根据位置功能不同,大致可以分为外檐、内槽。内槽柱头铺作(正面四跳承四椽明栿,后尾出一跳承明乳栿)。内槽补间铺作(正面三层柱头枋以上出三跳华拱,后尾一二层柱头枋出拱两跳)。内槽转角铺作(正面四十五度角出华拱四跳,后尾出华拱一跳)。内槽两山柱头铺作(正面七层出三跳,四层以上在第三跳跳头中线安斗后尾出一跳承乳栿)。东大殿斗拱作为檐下的局部构造,将屋檐悬挑出四米之外。这有效地保护柱根以及土墙免遭雨水的侵蚀,成为中国古建中悬挑屋檐最远的斗拱实例。佛光寺东大殿彩画整体上属于《营造法式》彩画作制度中的“丹粉刷饰”,是唐代最普遍的彩画类型。做法是侧面刷土朱,以醒目的白线来勾勒轮廊,底面则刷黄丹提亮。东大殿现存彩画都被后世刷饰所覆盖,但仍能露出淡淡“丹粉赤白”痕迹。东大殿的斗拱彩画是“丹粉刷饰”,拱底面加饰白色燕尾彩画,成凸字形。阑额上间断的的白色长条图案,与《营造法式》中记载的“七朱八白”彩画形式相一致。东大殿天花采用平闇的做法,即用方椽和素板形成约1尺见方的密格,形成盝顶状的造型。平闇天花彩画与《营造法式》中的“穿心斗八”在构成上有相似之处,推测是由天花图案发展演化而来。东大殿现存有唐代彩画两幅,分别位于前檐南、北二次间内槽额上壁的西侧,均为五彩遍装的卷草图。卷草叶片肥大而不露枝条,以青绿为主色,与周围木构的赤白彩画形成鲜明的对比。《营造法式》所记载的“丹粉刷饰屋舍”中的具体做法与佛光寺东大殿彩画相对应,说明北宋的刷饰制度是对唐代赤白彩画的高度继承。- 壁画-